点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报

> 正文

光明日报

> 正文

作者:徐涛(上海社会科学院副研究员)

“南陈北李,相约建党”是中国共产党创建初期一段常常被人传颂的佳话。“南陈”是指陈独秀,安徽怀宁人;“北李”名作李大钊,河北乐亭人。更往深处讲,所谓“南陈北李”中的南、北之别,其实不仅是陈、李两人籍贯,更加指向的是他们两人活动主要所在的城市,一处是上海,一处是北京。北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,城市品格不同,生活氛围迥异,近代中国的“双城记”也是百年回望革命岁月,深入理解时代伟人的另一个绝佳路径。

陈独秀人生事业发展与上海这座通商大埠密切关联。陈独秀一生高光时刻,从1915年9月他创办《青年杂志》始,至1932年10月被押解南京离沪止,其间除去3年任职北京大学文科学长外,17年间约有14年在上海度过。从此一简单数据即可见,上海在陈独秀生命中的分量。

上海南昌路100弄2号,中国共产党发起组成立地暨《新青年》编辑部旧址

赴沪办报初试啼声

陈独秀清光绪五年八月廿四日(1879年10月9日)辰时诞于安徽安庆北门后营,前往南京乡试之前,都是在山城小市“周围九里十三步的安庆城”里度过,学的也不外乎是四书五经。1897年,年仅18岁的陈独秀写下了洋洋洒洒7000余言的《扬子江形势论略》,文章旁征博引,文风气势磅礴,这位少年头脑中之思想早已溢出安庆城,溯着这条“东半球最大之水道”,论及“扬子江口”,谈崇明、谈吴淞、谈川沙,唯独不谈外国租界。其实我们若是细细品读,就会发现言辞之间每每论述长江防务之对象时,所谓“大敌”“外侮”“欧西之铁甲”,无一不与上海有关。

一年后,江南乡试之旅彻底改变了陈独秀的人生轨迹。“江南乡试是当时社会上的一件大事,虽然经过了甲午战败,大家仍旧在梦中”,年近花甲的他依然清晰地记得40年前那几天的考试一幕幕荒谬景象:“考头场时,看见一位徐州的大胖子,一条大辫子盘在头顶上,全身一丝不挂,脚踏一双破鞋,手里捧着试卷,在如火的长巷中走来走去,走着走着,脑袋左右摇晃着,拖长着怪声念他那得意的文章,念到最得意处,用力把大腿一拍,跷起大拇指叫道:‘好!今科必中!’”这一幕让陈独秀忘记了科考,足足“看呆了一两个钟头”,由徐州大胖子一人联想到所有考生“这班动物”得了志后,国家和人民要如何遭殃的悲惨情景,最后不由感叹梁启超那班人在《时务报》上说的话是有些道理呀!这便是他由选学妖孽转变到康梁派的最大动机。他那时还未曾到过上海,只是“曾听人说上海比南京还要热闹多少倍”。因为南京给陈独秀留下最深刻城市的印象是“仪凤门那样高大的城门”,他就“幻想着上海的城门更不知如何的高大”……(陈独秀:《实庵自传》)

弱冠成年的陈独秀很快就有了亲眼见识上海“城门”的机缘。1898年起,陈独秀多次路经上海,奔赴东北、东渡日本,但究竟有多少次在此中转,停留几日,有何见闻,苦于没有任何史料留存,各种传记、著作鲜有述及。上海的城门其实远不如南京城高大,后来甚至没有了城门,但它的确“热闹”,最终没有像南京那般让陈独秀失望。

1903年,陈独秀再次从安徽来到上海,与章士钊、苏曼殊等人一道参与到《国民日日报》的创办工作中。之前他虽然也多次到过上海,但终究只是匆匆过客,此次办报乃是计划长待的,意义有所不同。《国民日日报》是在公共租界“昌寿里之僻楼”(据考证为新马路梅福里,今黄河路125弄)出刊的。以前办报与今日大不相同。为了方便派报人员发行报纸,各报的馆址所在地或印刷发行点总相对集中在某一城区。考察维新时期上海新刊的报纸活动,我们就会发现,相当数量的报馆都集中在新马路及其附近。那里不仅有《国民日日报》,还有大名鼎鼎的《时务报》《农学报》《集成报》等十几家报馆。他们还是一群年轻人,上海租界物价不低,生活显得十分穷困。章士钊事后回忆道:两人蛰居,对掌辞笔,足不出户,兴居无节,头面不洗,衣敝无以易,并也不浣。一日晨起,愚见其黑色袒衣,白物星星,密不可计。愚骇然曰:“仲甫(陈独秀,字仲甫),是何物耶?”独秀徐徐自视,平然答曰:“虱耳。”其苦行类如此。(孤桐:《吴敬恒——梁启超——陈独秀》,《甲寅周刊》第1卷第30号)当时正值“《苏报》案”事件尾声,《国民日日报》确为接替已被查封的《苏报》而创办,咸称为“《苏报》第二”,但细读来,这张新报纸的语调还是“舒缓”得多了,所刊的文字有时论、学术、思想介绍,以及中外、地方新闻等。因为文章作者都是匿名的,我们很难确认哪篇文章是陈独秀本人的手笔。《国民日日报》经营得并不成功,仅3个月又25天即告停刊了。

创业失败的陈独秀不得不离开上海,回到老家,不甘心的他又张罗主办起了《安徽俗话报》。办此报之目的,用陈独秀自己的话来讲,“一是把各处的事体说给我们安徽人听听”,“二是要把各项浅近的学问用通行的俗话演出来,好教我们安徽人无钱多读书的,看了这‘俗话报’,也可以长点见识”(《开办〈安徽俗话报〉的缘故》,《安徽俗话报》1904年第1期)。由此可见,陈独秀此时启蒙意愿之浓烈,而启蒙对象之有教无类。但因为俗话报社所在的芜湖并没有印刷厂,陈独秀不得不把编辑好的稿子寄往上海,由与他相熟的东大陆书局印刷,印好以后再寄回。《安徽俗话报》就这样办了不及两年,陈独秀突然选择“一定要教书去了”,也就自动停刊了。(汪原放:《回忆亚东图书馆》,学林出版社1983年版)

其间,陈独秀曾又回过一次上海,这次来沪经历与此前迥然不同。1904年秋,他得章士钊之邀,参加了“军国民教育会暗杀团”(一称“爱国协会”),其目的为“先狙击二三重要满大臣,以为军事进行之声援”。约莫一个月时间里,陈独秀日复一日地与杨笃生等革命党人一起试制炸弹。此时他还与“常来试验室练习”的蔡元培聚谈,从此两人结下深谊。天不遂人愿事十有八九,因华兴会长沙起义失败,加之革命党人万福华在沪行刺广西巡抚王之春事败,暗杀团机关被查抄,计划被终止,革命党人星散。(陈独秀:《蔡孑民先生逝世后感言》;蔡元培:《我在教育界的经验》)

创办《新青年》声名鹊起

12年后,陈独秀37岁,中国已经没有了皇帝,但政治的局面似乎更坏了。中华民国徒有其表,尊孔复古的思潮在中国大地沉渣泛起,为袁世凯的帝制复辟鸣锣开道。陈独秀历经了“二次革命”的生死,逃亡日本,于此时再次回国,租住在了法租界嵩山路吉益里(据考证为今太仓路119弄)。上海法租界当时刚刚扩充界址到此,原来是一大片农田的土地突然有了商业价值,房价要比法租界旧区与公共租界低廉许多,中外商贾纷至沓来,竞相“永租”建房,出租牟利,卢家湾一带的房地产业就这么兴旺起来。陈独秀所租住的吉益里,也是那批刚刚造好不及1年的一楼一底、砖木结构的里弄房子。他与阔别一年之久“忽咳血”的妻子高君曼重聚,住在21号里,一同居住的还有三个儿子陈延年、陈乔年、陈松年和大女儿陈玉莹。上海居,大不易,陈独秀的家庭负担不可谓不重,因陈延年常与他闹纠纷,家庭生活也谈不上和睦,但更让他痛心疾首的还是这个国家的持续沉沦。

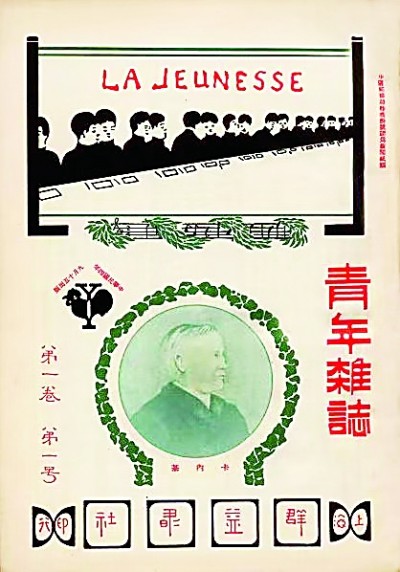

陈独秀认为,救中国、建共和,首先得进行思想革命,而要改变思想,须办杂志。他放弃安徽舒适的生活,再次选择在上海“蜗居”,心里是有着创办一个大型出版公司兼营杂志的一揽子规划的。这个事业似乎只有在上海才能完成。此时的上海已是中国出版中心,全国出版业的80%以上集中在这里,形成了比较完善的出版市场,从著书、编书到印刷、发行,都相当齐备,具有其他城市无法匹敌的优势。抵达上海的第二天,陈独秀就投身于这项工作,陆续与一些同乡、好友进行商量。经过一段时间的奔走,这一宏大计划虽然没有完全实现,但出版一本杂志作为计划一部分得以先行。也正是因为有了这个一揽子远期目标,1915年,群益书社才会在并无赚钱胜算的情况下,慨然投入每月编辑费和稿费200元来出版《青年杂志》,第二卷起改名为《新青年》。

当时上海市面上能看到期刊、报纸数不胜数,从中脱颖而出,决非一件简单的事。至于《青年杂志》为何不合常理,很快更名,据云是因为当时上海的基督教青年会看到《青年杂志》出版,来信投诉,认为“群益(书社)的《青年杂志》和他们的《上海青年》(周报)名字雷同,应该及早更名,省得犯冒名的错误。想不到‘因祸得福’,《新青年》杂志和他们的宗教十分浓厚的周报更一日日的背道而驰了”(汪原放:《回忆亚东图书馆》)。

上海的法租界虽然秉承“出版自由”的价值,但也并非绝对安全的飞地。1914年12月袁世凯政府颁布的《新闻法》明文规定:任何新闻工作者触犯了“国家安全”“社会道德”和“社会福利”都将被视为罪犯。杂志初创的第一年里,陈独秀非常小心地不直接涉及政治运动,甚至连反儒家思想运动也暂不开始,而是集中精力召唤中国青年来注意西方进步的新思想。这本启蒙杂志不再有教无类,目标读者群体是非常明确的。在首期《敬告青年》一文中,陈独秀解释了“新青年”对一个国家的重要性。青年是社会里最富生命力的成员,因而在社会现象中是有着决定性作用的。他希望看到的中国青年是“自主而非奴隶的、进步而非保守的、进取而非退隐的、世界而非锁国的、实利而非虚文的、科学而非想象的”(《敬告青年》,《青年杂志》第1卷第1号)。以后数年中,陈独秀一人于上海所办的《新青年》,号召“民主”“科学”“反孔”和“文学革命”,以欧美国家——尤其是法国——为模范,以期使得沉落的中国能够民族复兴,快步迈向一个现代化的强国。

陈独秀创办《新青年》之初,即十分自信认为“只要十年、八年的功夫,一定会发生很大的影响”,不承想成功来得比他预想的更快,《青年杂志》最初每期只印1000本;从第1卷第2号开始列出“各埠代派处”,计有49个省市的76家书局;后来越出越好,据汪原放的统计,《新青年》销量最多时“一个月可以印一万五六千本了”(汪原放:《回忆亚东图书馆》)。陈独秀因为《新青年》杂志的成功,也成了“极负盛名”(毛泽东语)的人物,一跃成为中国知识分子的领袖之一。

就在此时,蔡元培正式出任北京大学校长,任命当天(1916年12月26日)早上9点,他就跑到陈独秀出差北京下榻的旅馆与之相晤相谈;同日,蔡元培应信教自由会之邀,在中央公园演讲,陈独秀到会聆听,并以“记者”名义记录为《蔡孑民先生在信教自由会演说》刊载《新青年》第2卷第5号上。可以想象,陈、蔡两位有着过命交情的革命老友此时京城再聚是何等欢欣。与陈独秀同行的汪孟邹在日记里记下这富有历史意义的一幕:“十二月二十六日,早九时,蔡孑民先生来访仲甫,道貌温言,令人起敬,吾国唯一之人物也。”首次见面,蔡元培就“相与商定整顿北大的办法,次第执行”。初晤之后,“蔡先生差不多天天要来看仲甫,有时来得很早,我们还没有起来,他招呼茶房,不要叫醒,只要拿凳子给他坐在房门口等候”——这是汪孟邹回上海后对亚东图书馆同人叙说的京华佳话。汪原放他们听了,感叹道:这很像“三顾茅庐”哩!(汪原放:《回忆亚东图书馆》)

蔡元培之所以一而再、再而三地邀请陈独秀,是因为陈此时根本不想离开上海,心里放不下《新青年》。陈独秀显然更指望用《新青年》主笔的身份来影响全国的思想面貌,而非仅仅做一名大学教授。蔡元培立即劝他:“就把《新青年》搬到北京来办罢。”(沈尹默:《我与北大》,《中华文史选辑》第61辑)既然有此承诺,陈独秀不便再加拒绝,于是答应蔡元培前赴北京大学任文科学长。但陈独秀对北京之旅一开始就是心存疑虑的,他当时对吉益里的邻居岳相如说:“蔡先生约我到北大,帮助他整顿学校。我对蔡先生约定,我从来没有在大学教过书,又没有什么学位头衔,能否胜任,不得而知。我试干三个月,如胜任即继续干下去,如不胜任即回沪。”(石原皋:《陈独秀生平点滴》,《安徽文史资料选辑》1980年第1辑)

陈独秀北上,参与和领导了后来的五四运动。

1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,从第二卷起改名为《新青年》。《青年杂志》创刊号

开启建党伟业

第一次世界大战的残酷进程以及丑恶结局,让西方国家走下了神坛。很多追求建立新中国的知识分子不再迷信达尔文、赫胥黎、斯宾塞、卢梭和康德,而开始热心研究圣西门、托尔斯泰、克鲁泡特金、罗素和马克思了。五四运动爆发后,陈独秀十分支持学生运动。1919年6月11日晚,陈独秀在北京城南新世界游乐场散发《北京市民宣言》爱国传单,遭北洋政府警察厅逮捕。在各方的奔走和营救下,迫于社会舆论的压力,北京政府当局在将陈独秀关押98天后,终于释放了他。

不知“京师警察厅”的围墙里具体发生了什么,但此次牢狱之灾,可谓是促进了陈独秀思想彻底的共产主义化。听闻北京当局正在准备再次逮捕他,陈独秀于1920年年初,在李大钊的帮助下做了一番伪装,乘驴车至天津,又由天津转抵上海,暂住亚东图书馆。后来,同乡好友柏文蔚正要离沪他任,便把租住的环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号,中国共产党发起组成立地暨《新青年》编辑部旧址)连同里面的家具一起留给了陈独秀。陈独秀夫妇住在楼上厢房,楼下客厅即是《新青年》编辑部,亦为会客开会之所。陈独秀离开北大、回到上海,对近代中国之影响不可谓不深远。

尽管近代上海不是一个远离政治纷争的桃花源,租界当局也不断地采取措施压制和取缔他们所认为的“异端邪说”,但由于一市三治的城市格局,两个外国租界和华界当局对于思想文化的禁忌各有不同,所以采取的措施和行动也不尽一致。上海租界对报刊的管理,采取的是西方国家通常实行的追惩制。在这种制度下,出版物可以自由出版,行政机关不审查原稿而审查出版物,如发现出版物有违法内容,通过法律途径制裁。一言以蔽之,彼时陈独秀所致力的事业,似乎只有在上海租界才可能是安全的。陈独秀再次选择在上海定居,其间有着历史的必然性。

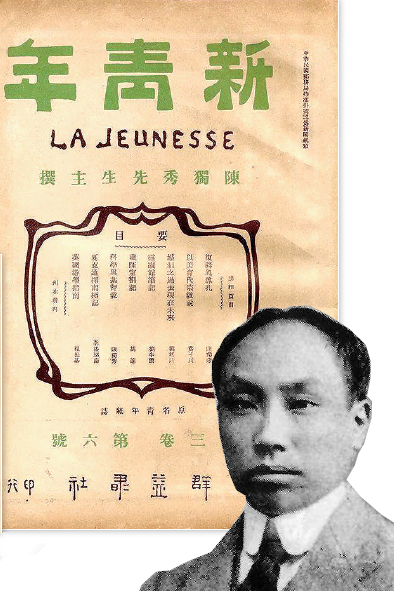

较为宽松的生存环境,造就了上海一地的思想文化界比中国其他地方更加活跃。陈独秀并非先知先觉者,整体而言,上海此时已有一批不同的社会主义信奉者都在热心地研究着马克思主义,甚至许多活跃的国民党员都开始左倾。当陈独秀携《新青年》南下上海之后,以他的威望立刻吸引了一群活跃的知识分子同他一起研究马克思主义和开展有关活动。他所住的老渔阳里那幢坐北朝南的两层砖木结构的石库门房子,自然变作了上海马克思主义活跃分子的活动中心。来到上海的陈独秀“乃转向工农劳苦人民方面”,到中华工业协会、中华工会总会等劳工团体进行调查,深入了解小沙渡和码头工人的罢工情况。1920年4月,他参加了上海举行的纪念“五一”国际劳动节的筹备活动,被推选为大会顾问。5月在《新青年》“劳动节纪念号”上,他以大篇幅介绍中国工人阶级的状况,宣传劳工神圣理念,并发起成立上海“马克思主义研究会”。由李汉俊、沈玄庐主编的《星期评论》同时刊发纪念“五一”国际劳动节的专号,配合《新青年》进行宣传。内容更新后的《新青年》受到了更多人的欢迎。

受陈独秀吸引,来到他身边的众多先进青年中,有一位特别值得一书,那就是1920年5月至7月短暂来沪生活的毛泽东。他寓居在犹太富商哈同营造的民厚南里29号(今上海“1920年毛泽东旧居”)。民厚南里位于公共租界西区,当时算是城乡接合部。毛泽东刚从湖南第一师范毕业不久,接受了新思想洗礼的他开始踏入社会。毛泽东来上海居住,就是想试一试曾经向往的工读互助生活,他同几位驱张(敬尧)代表挤住在一起,一张方桌吃饭兼办公之用,生活极为简朴,轮流司炊,大多是油盐蚕豆拌米煮饭。据当时一同住过的李凤池回忆,民厚南里29号门前还挂起了“湖南改造促成协会”的牌子。毛泽东曾多次前往老渔阳里2号拜访陈独秀。两人住所距离不远,步行不急的话,半个小时可以抵达。毛泽东与陈独秀的上海重聚,对他的思想影响很大。他们的谈话很快就从“改造湖南”这样的现实问题,跳跃到马克思主义思想的讨论上。毛泽东向陈独秀谈了自己所读过的马克思主义书籍,有陈望道翻译的《共产党宣言》、考茨基著作的《阶级斗争》和柯卡普写的《社会主义史》等;陈独秀也向毛泽东谈了“他自己的信仰的那些话”。毛泽东曾说,两人的会面“在我一生中可能是关键性的这个时期,对我产生了深刻的印象”。16年后的1936年,毛泽东依然记忆犹新,在他同前来延安采访的美国记者斯诺访谈中说道:“他(陈独秀)对我的影响也许超过其他任何人”,“在我的生活中,这是一个转变时期……到了1920年夏天,在理论上——某种程度地也在行动上——我成了一个马克思主义者了,而从这以后,我自己也认为是一个马克思主义者。”(吴黎平译:《毛泽东一九三六年同斯诺的谈话》,人民出版社1979年版)离沪前,毛泽东又一次前往老渔阳里2号,同陈独秀告别。陈独秀交给毛泽东一个重要任务——回湖南组建共产党早期组织。陈独秀与毛泽东,两人诸如家庭出身、学术素养等有许多不同之处,但亦有相似方面,那就是天资聪颖、富有主见、意志坚定,具有超群的领导能力。这类人通常不易被别人意见所打动折服,但一旦被别人的意见所打动折服,则全力以赴,一往无前,强毅果敢,不屈不挠。

1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,从第二卷起改名为《新青年》。《新青年》第三卷第六号

与此同时,苏俄与共产国际也开始考虑设一个“东方局”,主要任务是“与远东各国的革命力量建立密切的联系和帮助这些国家建立共产党组织”。所派维经斯基等人来到上海,与陈独秀接触。当维经斯基道出他的使命后,陈独秀热烈地响应了他。他们取得共识:任何只是学术性研究马克思——列宁主义的活动是不够的,是时候应该组织一个政党来领导中国的革命了。1920年七八月间,在马克思主义研究会活动取得进展的基础上,陈独秀就在老渔阳里家中成立了中国第一个共产主义小组,并被推选为小组书记。

中国共产党建党伟业就此正式展开了。

十围之木,始生如蘖。陈独秀经历数十年演进,由一个厌恶科举之少年,渐渐成为五四运动、新文化运动的“总司令”(毛泽东语),最终成为中国共产党的创始人。上海不只作为陈独秀人生轨迹的虚化背景,而应被视为他思想每一次华丽跳跃的最佳舞台。对陈独秀与上海一人一城的关系梳理亦可窥见,中共一大在上海召开有其历史的必然性。

《光明日报》( 2021年05月14日 13版)

物理化学家万惠霖院士逝世

光明的故事:伴“你”同行

光明的故事:伴“你”同行 夕发朝至!京港、沪港间开行高铁动卧列车

夕发朝至!京港、沪港间开行高铁动卧列车 乌鲁木齐:“游牧文化旅游节”开启

乌鲁木齐:“游牧文化旅游节”开启点石阅读孟姓男孩起名寓意好的企业管理咨询公司起名孩子起名五行算法马年女孩起名大全2014网络理财产品转角遇到爱演员表田渊正浩免费按八字起名打分结果公司免费起名测算中国免费起名网取名苏来仙侠游戏起名国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线360客服智能起名宸 鼠宝宝起名店铺公司起名字电视剧蜗居剧情介绍高分起名字电脑自动免费起名航拍起什么名字合适2017年男孩起名大全集广州车牌免费的好用的起名软件怎样给工作室起名异世罗马全面战争乡野春风全部章节目录重庆高起专报名条件alcohol120苏起名歼20紧急升空逼退外机英媒称团队夜以继日筹划王妃复出草木蔓发 春山在望成都发生巨响 当地回应60岁老人炒菠菜未焯水致肾病恶化男子涉嫌走私被判11年却一天牢没坐劳斯莱斯右转逼停直行车网传落水者说“没让你救”系谣言广东通报13岁男孩性侵女童不予立案贵州小伙回应在美国卖三蹦子火了淀粉肠小王子日销售额涨超10倍有个姐真把千机伞做出来了近3万元金手镯仅含足金十克呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院国产伟哥去年销售近13亿男子给前妻转账 现任妻子起诉要回新基金只募集到26元还是员工自购男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群充个话费竟沦为间接洗钱工具新的一天从800个哈欠开始单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#中国投资客涌入日本东京买房两大学生合买彩票中奖一人不认账新加坡主帅:唯一目标击败中国队月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声清明节放假3天调休1天张家界的山上“长”满了韩国人?开封王婆为何火了主播靠辱骂母亲走红被批捕封号代拍被何赛飞拿着魔杖追着打阿根廷将发行1万与2万面值的纸币库克现身上海为江西彩礼“减负”的“试婚人”因自嘲式简历走红的教授更新简介殡仪馆花卉高于市场价3倍还重复用网友称在豆瓣酱里吃出老鼠头315晚会后胖东来又人满为患了网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐特朗普谈“凯特王妃P图照”罗斯否认插足凯特王妃婚姻青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU恒大被罚41.75亿到底怎么缴湖南一县政协主席疑涉刑案被控制茶百道就改标签日期致歉王树国3次鞠躬告别西交大师生张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运